立つことさえ面倒なあなたへーーー。

こんにちは!ふゆこ(@fuyuko190)です。

今回は、「資格取得に役立つ勉強のコツ」について解説していきます!

- 限られた時間で効率的に学習する方法

- モチベーションを維持する方法

- 記憶の定着率を高める方法

このブログでは今まで、元浪費家の私が貯金30万円から1000万円を貯めた方法を中心に情報発信をしてきました。

「今後は皆様の収入アップにもフォーカスした記事作成をしよう!」と思い、今回は「忙しい社会人が資格取得をする方法」をご紹介します。

資産形成・収入アップやキャリアのために、資格取得が必要。でも…

- どんな勉強法が効率的なのかわからない

- 何度も読んでいるのに、なかなか覚えられない

- 以前も資格の勉強をしたけど挫折してしまった

私も、会社員時代に残業がある中でTOEICやQC検定などの資格取得をしてきました。

- 大学時代、塾講師として小学生・中学生・高校生に英語と数学を教えた

- 名古屋大学大学院卒(物理学専攻)

- TOEIC 685点

- QC検定2級取得(品質管理や統計の知識が問われる)

- G検定取得(AIにまつわる資格)

私が塾講師として教える中で、そして自分で勉強する中でわかったことがあります。

- 努力・やる気に依存しない、効率の良い勉強法があるという事実

- 「定着しやすい勉強法」を知りさえすれば、苦労を減らせる

- 勉強は「根性の戦い」ではなく、「癖でやっちゃう」という習慣を作る戦い

私は人より記憶力が良くない方です。普通に会話していても

あのー…なんだっけ、アレ。おいしい麺。一昨日食べたやつ。

え?明太子パスタのこと?

あー!そうそれ!明太子パスタ!

という感じです。

私は忘れっぽく、飽き性で、勉強計画が崩壊することがよくあります。

それでも資格取得に成功できたのは、今回紹介する科学的な根拠のある勉強法のおかげです。

①成長マインドセットを持つ

科学的根拠のある勉強法1つ目は「成長マインドセットを持つ」です。

このように考えている方はいないでしょうか?

- 人は生まれつきの「脳の出来」がある

- IQが人並みの(低い)自分にはできないことがある

これは固定マインドセットと呼ばれるものです。

「知能は変化しないものだ」と考える

これに対して、現在科学的にわかっていることを要約すると以下です。

- 生まれつきの才能は(おそらく)存在する

- しかし、大人でもIQを上げることはできる

人の能力は努力により向上すると考える

成長マインドセットを持つことで、実際にその人の生産性は上がると言われています。

ここで言いたいのは、「今の自分では理解できないことも、勉強を続ければ理解でき、資格取得できる可能性は大いにある」と思っておこう!ということです。

ここでとある、IQに関する「メタ分析」による研究を紹介します。

複数の研究の結果を統合し、より高い見地から分析する「メタ分析」というものがあります。

「メタ分析」では、複数の過去の研究結果を組み合わせるため最も信頼性が高い科学的証拠が得られます。

2014年の認知科学に関するメタ分析による研究では、以下のことがわかっています。

つまり、実際に人間は後天的に能力を鍛えることができます。ワーキングメモリを鍛えることで、勉強や仕事の成果は上がる傾向にあります。

- 楽しいことを考える

- 聞いたことを頭の中でイメージする

- 運動と知的作業の2つを同時に行なう

- 日常を健全に送る

- メモをとり、脳の空きメモリを増やす

- 睡眠をとる

大事なのは、今から資格取得のためのコツを学び、実践することです。

厳密には、最新のメタ分析によって「成長マインドセット」を疑問視する論文もあります。成長マインドセットについてはまだ研究段階の内容であり、取扱注意です。

一方で、「ワーキングメモリを鍛えることで、流動性知能が向上した」と結論づけるメタ分析の論文が複数あることは事実です。

私の実感として、「生まれつきの才能が全て」と思っていた頃よりも「ワーキングメモリは鍛えられる」「IQは今からでも上がる」と知った後の方が、自分の可能性を信じられるようになりました。挑戦したい気持ちも増えました。

そういった「自分の実感」「事実」の両方を、現在資格取得に励もうと思っている皆様のお役に立てればと思い、成長マインドセットについて紹介しました。

②スマホは別室に置く

科学的根拠のある勉強法2つ目は「スマホは別室に置く」です。

研究によると、スマホを机の上やポケットに入れているだけで、作業効率や認知能力が低下することが明らかになっています。

ハーバードビジネスレビューによると、実験の結果、スマホが机の上やポケットの中にあると、睡眠不足と同程度の認知能力低下が引き起こされることがわかっています。

これは、スマホが視界や手の届く範囲にあるだけで、無意識にスマホのことを考えてしまい、認知リソースの一部がスマホに割かれてしまうためです。つまり、物理的にスマホが近くにあるというだけで、注意力や集中力が分散し、作業効率が落ちます。

- 勉強開始前に、スマホを玄関や別室に置く

- 勉強中の時間管理は100均のタイマーやスマートウォッチで

ちなみに私はスマホ(Youtube、X)中毒なので、時間制限設定をし、かつ勉強するときは別室に置いています。

③椅子に座ることを目標にする

科学的根拠のある勉強法3つ目は「椅子に座ることを目標にする」です。

皆様は「やる気が起きなくて、なかなか勉強が始められない」という悩みを抱えていないでしょうか?

実は、意欲がなくて始められないのではなく、始めないから意欲が湧かないことがわかっています。

体が重くて起きたくないときでも、さっさと起き上がって体を動かせば、さっきまでのことなど忘れたように日常生活が可能になるという事実を、わたしたちもよく知っている。意欲があろうがあるまいが、あることを始めれば、人間の脳の側坐核という部分が興奮を始め、次第にそのことに没頭できるよう意欲をつくり出してくれるのだ。

イ・ミンギュ. 「後回し」にしない技術 (p.104). 文響社. Kindle 版.

精神医学者のエミール・クレペリン(Emil Kraepelin)はこうした精神現象を「作業興奮(Work Excitement)」と呼んだ。この理論によれば、人間の脳は体がいったん動き始めると止まるにもエネルギーを消耗するため、していることを続けるのがより合理的だと判断するのだという。

イ・ミンギュ. 「後回し」にしない技術 (p.104). 文響社. Kindle 版.

リアルな勉強開始のステップは以下です。

- 寝ている・座っている現在の状態から、立ち上がる

- 勉強に必要なペンや本を揃えて机の前で座る

- 問題集を解くなどをする

このうち、課題になるのは①と②です。なので、「やる気が起きなくて、なかなか勉強が始められない」という人向けの具体的アクションプランは以下です。

- 今ソファー等で寝転がって(座って)おり、立ち上がるのが面倒なら「またすぐに寝転がっても良いから、とりあえず立とう」と思って立つ

- 立った勢いでそのまま勉強場所へ向かう

- 「本当に嫌ならすぐに辞めても良いから、とりあえず勉強道具を揃えて椅子に座ろう」と思って座る

- 座った勢いでそのまま問題集を開き、ペンを手に取る

- 「とりあえず1分やろう」と思って勉強を始める

- タイマーを使う場合はスマホ以外で!100均タイマーやスマートウォッチを活用

- オマケ:「トイレや水分補給場所」と「勉強机」の動線にスマホを置かない

これは勉強以外にも使えます。

私は最近「夕飯を食べ終わったけど、歯磨きのために洗面台に向かうのが面倒だな」と思ったら「またすぐに椅子に座っても良いから、とりあえず立とう」と思って立ちます。

④問題を解く・解説する

科学的根拠のある勉強法4つ目は「問題を解く・解説する」です。

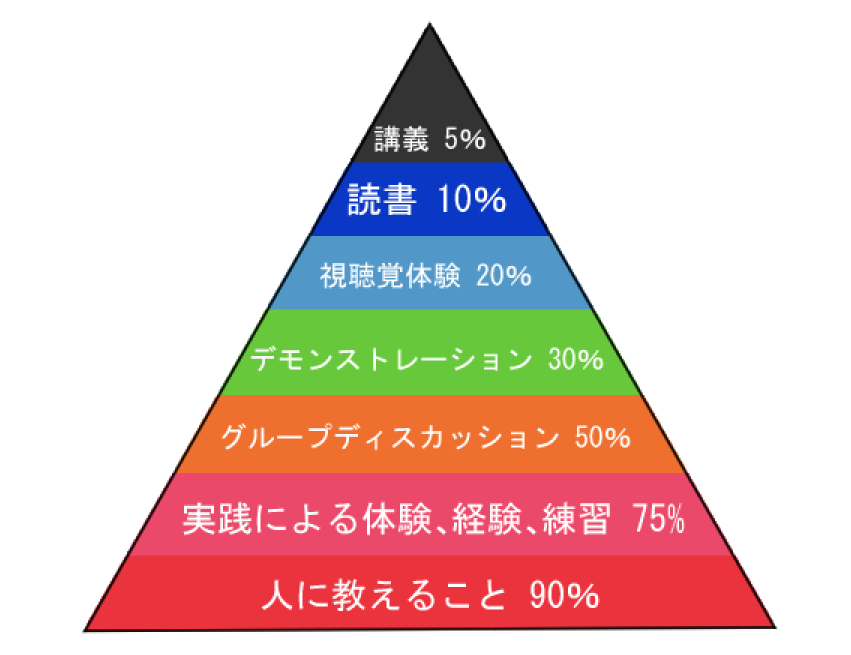

下の図はアメリカ国立訓練研究所という機関が発表した、「ラーニングピラミッド」です。

ラーニングピラミッドとは、各学習活動と知識定着率の関係を表したものです。

教科書を読むだけだと10%ですが、問題集を解くと75%です。

- 教科書を繰り返し読んだり、マーカーを引くよりも

- 問題集を解いたり、人に教える方が効率が良い

もっと言えば「教科書を繰り返し読んだり、マーカーを引く」というやりがちな勉強法は時間の無駄です。もっと効率の良い勉強法を実践しましょう。

教科書を1回も読まないと、「問題を解くのに必要な前提条件」「その教科の世界観やスタンス」がインプットされていないので、重要な部分が抜けてしまう可能性もあります。

個人的おすすめは1回教科書を読んだり授業を受けて、そのあとは問題集を繰り返し解くことです。

つまり、

- 問題集の問題を読む、解こうとする

- わからない!

- 解説を読み、解答に辿り着くプロセスの論理を理解する

- 答えは〇〇だ!

というプロセスで勉強することで、勉強過程が能動的になり定着率が上がるというわけです。

問題を解くこと(定着率75%)よりも定着率が高いのが「人に教える(定着率90%)」ことです。

ぜひ、人に教えるつもりでインプットし、問題の解き方を誰かに教えてみてください。

- 教科書を何回も読むのではなく、問題を解く

- 一緒に勉強する仲間などに教える

- 教材の教師になるつもりで、問題の解き方を解説する(自室で喋る)

⑤日付を記録する

科学的根拠のある勉強法5つ目は「日付を記録する」です。

4つ目の「問題を解く」を実際に行う際に、問題集に日付を記録してください。ただ順番に解くのではなく、問題を解く度に問題に日付を書いて、繰り返し解く。これが大事です。

これはどういうことか?詳細に解説します。

人は忘れる生き物です。

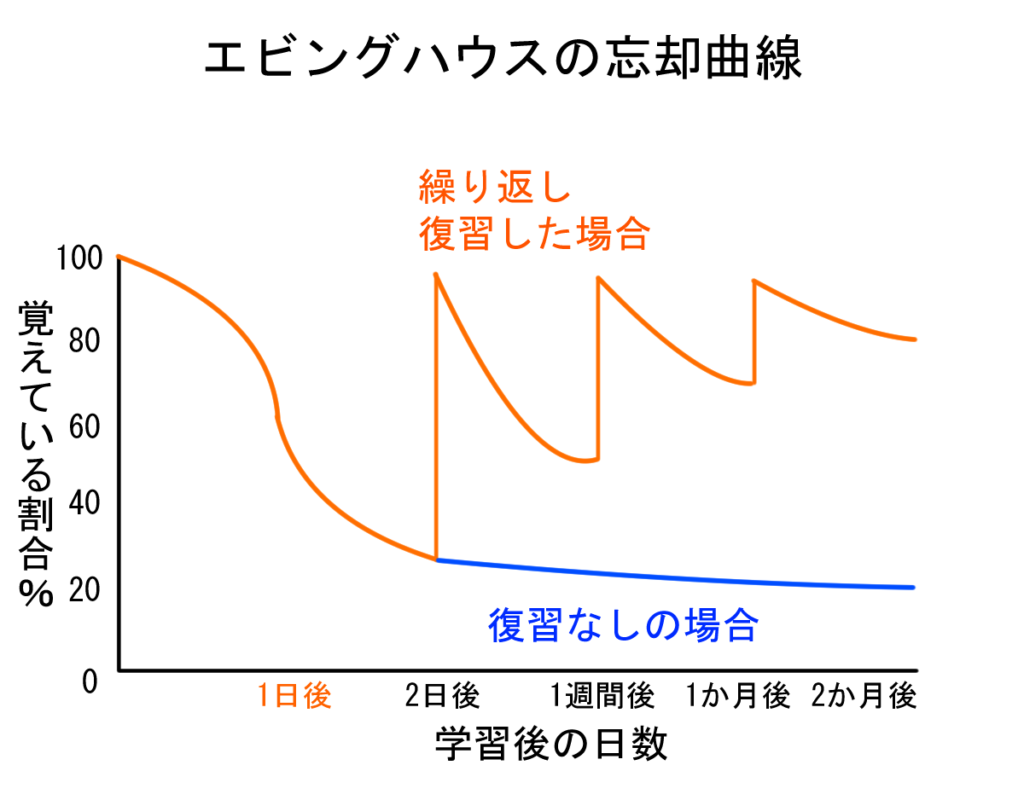

新たに覚えたことは、「エビングハウスの忘却曲線」に沿って忘れていくと考えられています。

参考:「エビングハウスの忘却曲線で分かる、最適な復習のタイミング」

私は今まで問題集を解く際は必ず、数日おきに繰り返し解きました。

- 最初に解く。最初は解説を見たりしてインプット重視

- 解説を読んだ後、誰かに解説するつもりで「こういう論理でこの選択肢が正解になる」と口に出して解説する

- 詰まったところを理解し直し、解説を再び行う

- 1日後に解く

- 3日後に解く

- 5日後に解く

- 1週間後に解く

- 2週間後に解く

※途中で間違えた場合、②に戻る

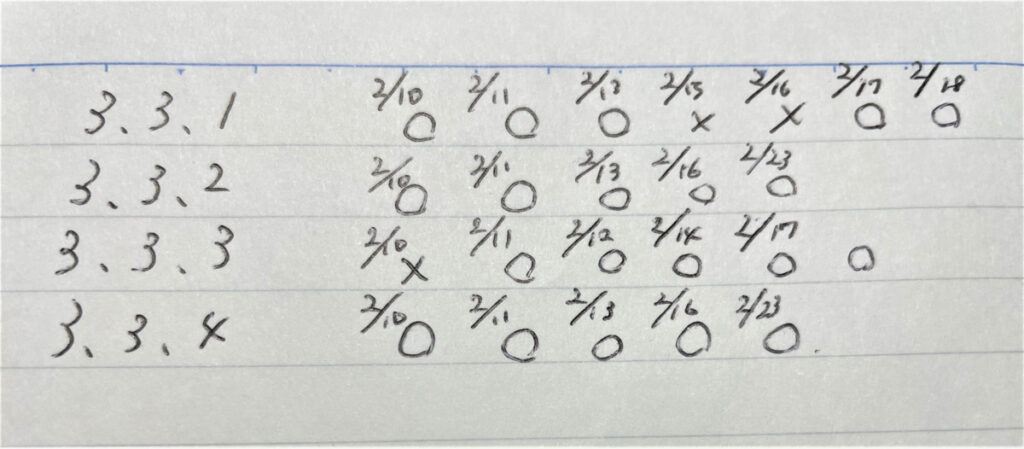

問題集に書き込むのが嫌な場合、↓のようにノートにメモしましょう。

↑のような感じで、

- 解いた日付

- 正解なら〇、不正解なら×

を記録し、エビングハウスの忘却曲線に沿ったスケジュールで問題を繰り返し解くのがオススメです。

これをやれば、

- 2週間あけても◯の問題は記憶できたので、再び解かなくて良い

- 1日後でも×の問題は、論理ができていない・暗記ができていないのどちらか。対策が必要

ということが自然にわかります。

結果、「無駄な(すでに覚えた)問題を解く時間」を減らし、「必要な(何回も間違えている)問題を解く時間」を増やすことができます。限られた時間で効率的に勉強を進めることができるわけです。

資格取得に向けて、今日からできること5選

今回は、科学的根拠のある勉強法5選についてお伝えしました。

勉強法5選にまつわる、今日からできること5選はこちら。

- 「自分は変わることができる」と理解する

- スマホを別室に置く(時計やタイマーは100均などで購入)

- とりあえず勉強机の前の椅子に座る

- 問題を解く・解説する

- 問題集に日付を記録する

実は私も、2025年9月に資格取得をしたい試験があります。証券アナリストの1次試験です。

一緒に資格取得のための勉強、頑張っていきましょう!